ピットロード製、日本陸軍AFVのインジェクションキットです。実車は騎兵の機械化を目的に開発された、軽量で機動的な運用を行う為の小型戦車なのですが、当時「戦車」は歩兵科の範疇に属する装備だったので「重装甲車」の名称が用いられました。てなことを聞くとなんだか日本型タテ割り行政の見本みたいですが、1930年代初頭ではどこの国でもよくあったお話。

九二式重装甲車は生産台数が少ない(167両)わりには個体ごとの差が大きく、残されている資料も少ないので製品化に当たってはメーカー側の苦労が多かったであろうと推察されます。ピットロードは大型転輪4個+車体側に13ミリ機銃装備の本キット「後期型」ともうひとつ小型転輪6個+車体銃7.7ミリの「前期型」の2種類のキットをリリースしていますが、実車においてそのような分類が明確に成されている訳ではないって事は、頭のどこかに置いておきたい。

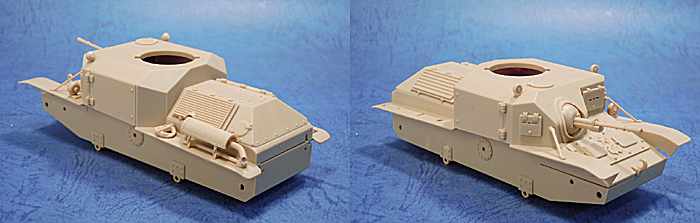

同車からは以前にレジンキット版もリリースされていました。おそらく設計に当たってはそちらを参考にしたものと思われますが、パーツそのものはもちろん新規の金型です。写真のFランナーは前期・後期で共通のパーツ。

転輪関係を中心にした後期型用のJランナー。九二式車載13ミリ機関砲砲身はスライド金型でマズル開口されています。

キャタピラはベルト式。

複雑な面構成を見せる車体上部はほぼ一体成形で組み立て易いキット内容です。当初から塗装済み完成品の販売も視野に開発されたようで、ほとんどのパーツが頑丈な作りになってるのも特徴か。見て取れるように漢(ヲトコ)らしいダボ穴が開いているので、小さなパーツでもガチムチにハマっていきます

一見すると同型に見える車体上下・砲塔部分のパーツまで前期型・後期型では異なる内容となっています。正直そんなに人気のある車種とは言えないでしょうからここは素直に称賛の言葉を贈りたい。でもデカールぐらいは付けてほしかったですね(w;

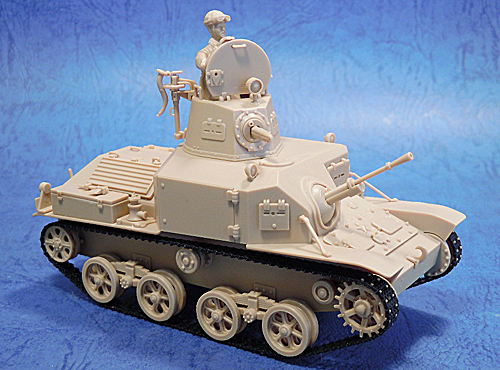

フィギュア部分にもスライド金型が使用されていますね。軍装は返し襟の九八式…かな?

組み立ては非常に簡単、なんも書くことが無いので途中過程を貼りつつ実車についてちまちまと。

九二式重装甲車は昔から資料が少なく、例えば装甲厚のデータにしても多くの書籍で「主要部6ミリ」とか大雑把な書き方で部位ごとの詳細が不明なのです。戦後初の日本戦車研究書籍となった出版共同社刊「日本の戦車」上下巻の記述でもそのようになっていまして、原乙未生氏もご存じなかったのかと軽く驚いたものです。騎兵科歩兵科の縄張りの関係だったりしたのかな?ともかく長年、その記述が典拠とされて来ました。

車格としては九五式軽戦車に近いものがあるのに車重は九四式軽装甲車とさほど変わらない、よくよくデータを見てみると、実に不思議な車両です。

近年になってようやく「陸軍仮制式兵器図」、昭和十四年作成の資料が発見・公開され、いまでは様々な書籍に掲載されています(ネット上では国本康文氏のHPで閲覧できますね)。そこにあった「断面図」を見たらこれがもうちょっとゾッとするほどに薄い装甲がほぼ車体全体に渡って構造をなしておりまして……ひょっとすると全周6ミリ装甲だったのかも知れません。なんてこった((((;゚Д゚))))

九二式重装甲車は名前こそ「重装甲車」ですが、実際のところ「九四式軽装甲車」のほうがよっぽど重装甲です、ここテストに出ますよ(笑)

軽量な車体にアメリカ製フランクリン6気筒空冷ガソリンエンジン(のちに国産化)を搭載して最高時速40kmは当時としては破格の性能でしょう。後期型は大型化された転輪と大型化された板バネサスペンションによって高速性能を十分発揮できたと考えられます。

あ、転輪はじめとして機動輪・誘導輪ふくめて車輪関係は合わせ目のガイドが無いのでスポークや軽め穴がきちんと重なるように接着しましょう。このキット唯一の注意点。

そんなこんなで完成です。日本の戦車開発がまだまだ試行錯誤していた時代の車両なので、非常に独特な設計や形状をしている箇所が多いユニークな戦車、もとい装甲車。車体銃と足周りの差だけでなく、外部視察装置が回転式のストロボスコープから開閉式のクラッペに変化しているところも重要です。13ミリ砲+大型転輪+ストロボスコープの個体もよく見ます。

大型の砲塔(砲塔リング)が生産できずに車体側に大型火器を装備する例は第二次大戦初頭ぐらいの戦車でしばしば見られる処置です。本車の形状と配置はイタリア軍のM11/39中戦車にソックリ…なのですが生産配備はこっちのほうが7年も早いぞ。「初期型」は車体銃も7.7ミリではないかとお思いでしょうが、設計段階で既に13ミリ砲搭載は決定していて、単に製造が追いついてなかったのですな。だからまー、このプラモデルだけを見て初期型後期型と分類しちゃうのは若干危険な要素もありです。

でね、いろいろ調べていくと回転砲塔(銃塔)を持ち、なお且つ車体側に大型火器を装備する戦闘車両ってこの九二式重装甲車が世界初なんじゃね?と思い至ったのでありますがその辺どうなんでしょー?配備年度より設計開始の年月で比べないと正確なことは言えないのですが。

本キットいちばんのネックはベルト式のキャタピラです。ピットロードの戦車関係ではしばしば指摘されますが、いわゆるトランペッターの瞬着でないとくっつかない、テンションの高い材質のものが入ってます。塗料も乗らない素材なんですけど、ミッチャクロンが効くらしい。

九二式重装甲車でもこのキットのタイプは上部転輪が減少してキャタピラ垂れ下がり幅が大きいもの、このベルト式では不自然に伸びちゃうんですがいかんせん替えが効かない。限定版では連結履帯が同梱されたセットも存在しましたけれど、今現在では別売りもされておらず…と、いったところです。

フィギュアはなかなかの出来かと。背部にまわされた拳銃嚢はボディと一体化されていながら立体感あふれるものです。

砲塔ハッチを開くと「盾」になる工夫は日本軍のAFVでもいくつか見られますが、導入は本車が初でしょう。書き忘れていましたが本車の製造は石川島自動車、社内名称は「TB」と呼ばれて一部では「ロ号」とも言われたとかで、のちの「TK」や「ハ号」へと繋がるリンクです(ロ号車とは九五式重戦車の秘匿名称ではないかという説もあります)

当初から13ミリ機関砲の搭載が決定していたのは偵察車両にも対空射撃能力を付与するためです。キットはこの部分可動で、特徴的な高仰角を取ったスタイルも自在です。九二式車載機関砲はフランス製ホチキス機関砲をベースにしながら独特の砲架、砲尾構造を有し難題な要求に答えました。詳しくはグランドパワー2010年6月号参照って品切れですがな。

でもねえ、

いくら照準器に工夫を凝らしても、そもそも車内からの視察で対空射撃をやろうってえのが無理な話でして。

後期型では砲塔部分に八九式中戦車が使用したものと同型の対空機銃架が設置されます。上下左右の角度以外に円形ハンドルで高低調整もできる凝った作りの銃架でして、展開状態はAMマガジンキット八九式付属のパーツを参考までに並べてみました。基本は砲塔機銃を外して持ってくるものですけど、同時に使用している写真も残ってますね。

本来車体左右の袖部は扉になっています。残念ながらキットでは一体化されていて不可動、ちょっと開口するのも難しいつくりなのですが、普通はドライバーやガンナーの乗り込みに使われそうなこの機構、よくみると取っ手も何もありません。視察孔さえ開いてない。前述の断面図で確認できるのですがこの車体左右の扉は内側にしか開閉機構が備わっておらず、しかも車体袖部は左右とも弾薬ラックが置かれているとゆー、果たしてこの部分をパカパカ開く必要ってあったんでしょうかの謎ギミックなのです。

牽引具にも板バネが組み込まれているのは後の九四式軽装甲車と同様のつくり、対して山形(台形?)を成す機関室外観は本車独特の構造で…と、ふと思ったんだけれどグリル上面に防弾版乗せれば九七式中戦車と相似形にならないかな?内部構造見ないと似てるも似てないも言えないものですけど。

車体各部の結合に大幅に電気溶接を取り入れてリベットが少ないのは構造上の本車の特徴。唯一目立ってる車体前部のこの箇所はおそらくリベットではなくボルト結合で、トランスミッション交換用に取り外せるんじゃないのかな?後の車両(例えば三式中戦車)ではパネルがツライチになってるんですけど、本車では見ての通りに車体構造にパネルを「乗せる」処置になってて若干稚拙な印象です。

ともあれ、実際に組んでみるとそれまであんまり知らなかったこの車両についての知見が増えるものです。ユニークな外観は日本戦車ファンならずともコレクションして損にはならないものかなと、若干の贔屓目を加えつつ。

おもな活躍は日中戦争やノモンハン事件で、対米開戦後の時期には第一線を退いた兵器です。実車が現存してないのはあらかた戦時中に解体されちゃったのかなーと思いきや、中国戦線では1945年まで実戦配備され戦後の国共内戦でも使用されてたそうで、いやはやよくも補修部品が続いたものですね。

なお、いろんな意味で有名な那須の私設軍事博物館には一応本車らしきものが展示されている(パネルには「九二型中戦車」なんて書いてある)のですが、あれは松竹映画「226」の撮影で使用されたハリボテですので誤解など無きように願います。