先日の東京ホビーショーで発表されたタミヤMM新製品のレビューです。なお今回の記事は正式発売前にメーカーから頒布されたテストショットを使用しておりますので、後日リリースされる正規の製品とは若干異なるキット内容となっております。あらかじめご了承ください。

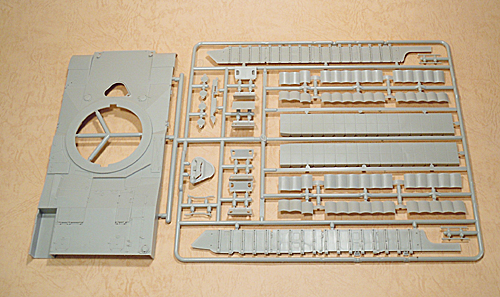

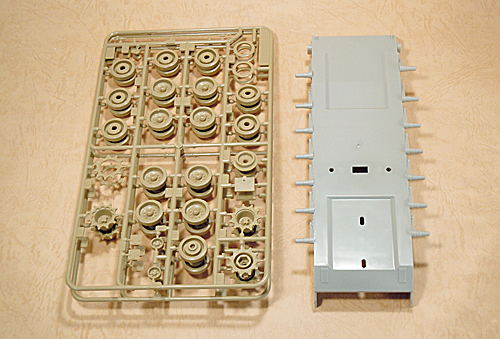

ほとんどのパーツが新金型となる今回の新型エイブラムスですが、テストショットの内容は大きく三つに分けられます。上記の画像は完全新設計のパーツ群。H・J・K・Lに加えてクリアパーツのMランナー、そしてデカール。デカールの版型は小さめですが第四歩兵師団第一旅団所属の3両(うちTUSKII×1、TUSKI×2)のマーキングです。なおランナーのアルファベット表記は実際の製品版で異なる可能性もあります。

こちらは従来製品のパーツがそのまま入っているグループ。転輪関連Aランナーと車体下部です。モーターライズ用の小穴の中には金型掘り直しで二度と再版されることのないMM35124の105ミリ砲型エイブラムスの幽霊が(いない)

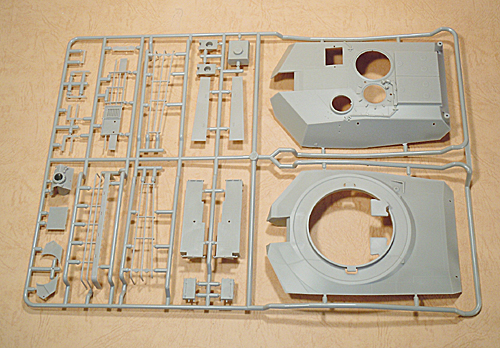

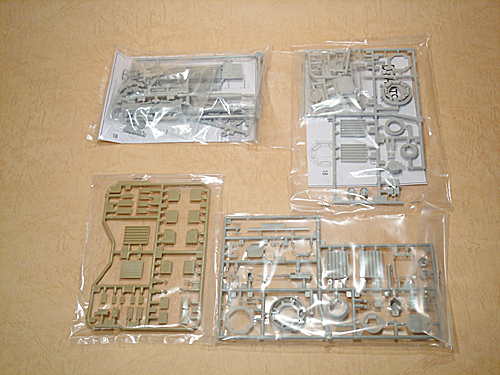

そしてこれらは「本来なら新パーツだが、暫定的に旧パーツが封入されている」グループです。ホビーショーのタミヤブースにあった製品ランナーの展示でも、一部は配置図のみでパーツがなかったのんでちょうどその分ですね。一応新旧キット間でも融通の効くような設計らしいのですが、一部は切削加工が必要となりその分の指示書も同梱されていました。そんな調子で組み立てたので若干タテツケ悪いところもありますよ〜と、まずは退路を決めておく(笑)

あ、いま気がついたんですがデザートカラー成形のWパーツ(アクセサリー関係)は正規版でもこれがこのまま入ってくるのかな?だとしたら第二のグループですがまあいいか。

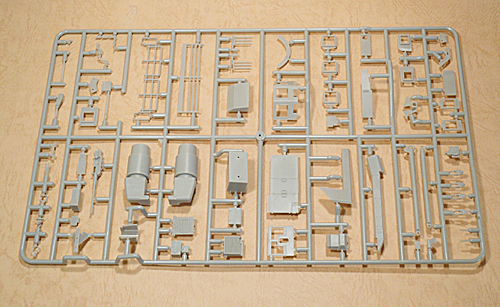

ベルト履帯とポリキャップ、メッシュとペリスコープカバー用の透明プラ版がもれなくついてきます!(無きゃ困る)

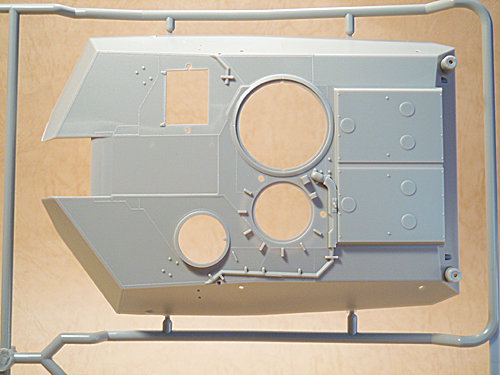

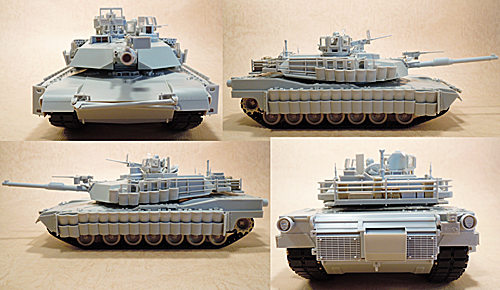

車体や砲塔など一見すると旧キットのままでも行けそうなパーツも、よくよく見ればパネルラインなどが一新された新規造形物です。

車外装備品の取り付けに合わせて多くの隠し穴が存在するのも今回キットの特徴。

クリアーパーツには各種ガラス類に加えてスポットライトやマシンガン用スコープまで用意されます。

120ミリ砲の砲尾が入ってくるのもタミヤ初ではないかと思われます。完成すると全然見えませんけど(だからホビーショーでは全く気がつかなかったw)

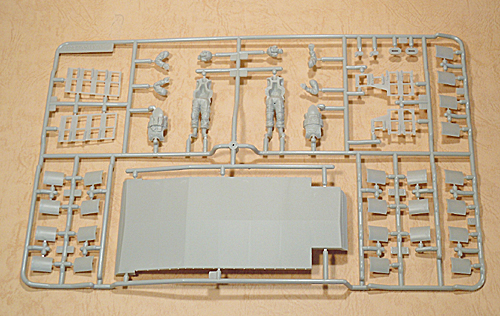

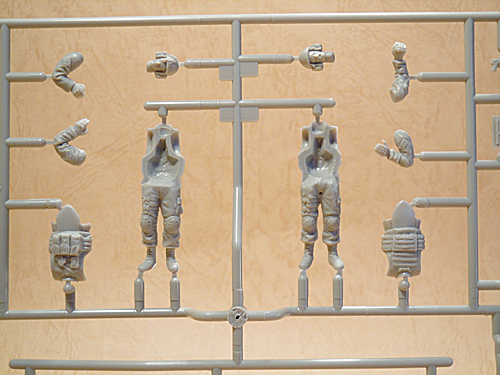

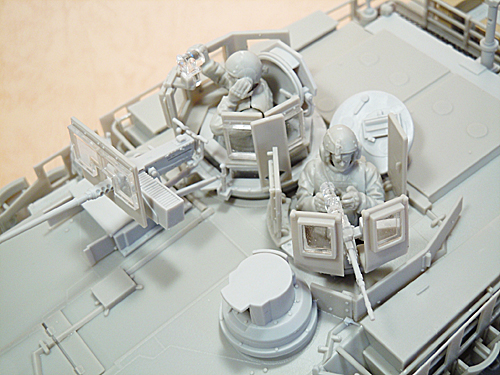

フィギュアの分割もこれまで見なかったようなもの。IOTVボディアーマー独特のモコモコ感(?)を再現。

車長はサングラスを着用しローダーはガンサイト用のゴーグルをセットしています。いかにも中東地域に展開する現代のアメリカ戦車兵。

さて、ここから順を追って取説通りに組んで行きます。若干冗長且つ画像多めな内容になりますが、なるべくキット内容の詳細や組み立て上の注意点にもふれて行きたいところなのでご参考になれば幸いであります。

・工程1「リアパネルの組み立て」

リアパネル周辺は暫定旧パーツが多いので実際とは異なるディティールとなるかも知れません。エンジングリルの装甲カバーL46は新規追加パーツか。L31パーツの車内通話装置はTUSKパッケージ新装備のひとつとして喧伝されてるものですが、これって不要とされた古い装備が復活してるだけなんだよな。陸自車両でも74式戦車が積んでましたね。

・工程2「車体下部の組み立て」

地雷防護用の底面追加装甲が乗員区画だけを守っているのがよく解ります。キットパーツ的に言えばこれで底面の不要な開口部が半分がた隠れます。

追加装甲側面にはリベットディティール有り。完成すると見えなくなる…よりも地雷やIEDに引っかかってで転覆した情景とか作れますYO!え、サス?

・工程3「ロードホイール」「アイドラーホイール」「ドライブスプロケット」

いつもの地味な作業(笑)さすがに年季の入ったパーツなので、パーティングラインが強めに出てますね。

・工程4「転輪の取り付け」

この辺もルーチンワークですが、

底面装甲では隠せなかった開口部分を塞ぐパーツがあります。

前後二つの上部転輪軸受けやその間のサイドスカート支持用ステーは新規パーツ。実はこれら新パーツを取り付けるために車体仮面パーツにも手が加わってるようですね。だったらいっそ開口部もあらかじめ塞いでしまえばよいのに…と、思わないこともないんですが底面装甲取り付けたりモーターライズ化の可能性を残したりと思惑はいろいろあるんだろうな。

・工程5「車体上部の組み立て」

ここは穴あけパートです。言い忘れてましたが本キットの製作には1.0ミリと1.2ミリの二種類の径でドリルが必要となります。あらかじめご用意ください。

・工程6「ヘッドライト」「ドライバーズハッチ」

ヘッドライトはクリアーパーツによるレンズ付属、ドライバーズハッチのペリスコープガードはプラ版切りだし。取説の原寸図をコピーして貼り付け、ジョキジョキ切り出して行き…ますが、ここはちょっと疑問が残る。

ペリスコープガードの形状が変わっているので支持されている3枚じゃ足らないんですな。パッケージ画はどうなってるかしらと見直したらパーツには存在しないペリスコープ本体がしっかり収まっているのであったOTL

おまけに実車の画像検索してもこの部分ってまず見えないとこなので、詳細全く不明であり……。適切な資料をお持ちの方は、適切な資料に従って対処してください。製品発売時期(12月)の頃にはGP誌が特集組んでくれないかなあ(他力本願寺)

・工程7「ドローバー」

車体前縁に装備される、ワイヤーに代わる現代戦車必須の牽引用具です。特に最近のエイブラムスではほぼ全車装備の特徴的なアイテムだったので今回のパーツ化は嬉しいところ。車体に固定しちゃうパーツですが、ドローバー自体は可動します。

スナップピンがモールドされてたんでビックリ!いやー、以前朝霞の10式で同種の装備を見た時は1/35ではまず再現は不可能だろうと思ったもので、これなら10式のキット化に希望が持てるかも知れません。

・工程8「車体部品の取り付け」

ドライバーズハッチやドローバーを取りつける工程ですが、スナップピンに喜んでるうちに撮影忘れて作業工程進めちゃいました(・ω<) てへぺろ←キモイ

・工程9「履帯の作り方」

たるみの出ないベルト式履帯ですが、現用戦車の多くと同様エイブラムスもサイドスカート完備なのであまり問題視されないかと。

・工程10「車体上部の取り付け」

リアパネルとの合いがいまひとつなのはテストショットで暫定パーツを使用しているからでしょう。

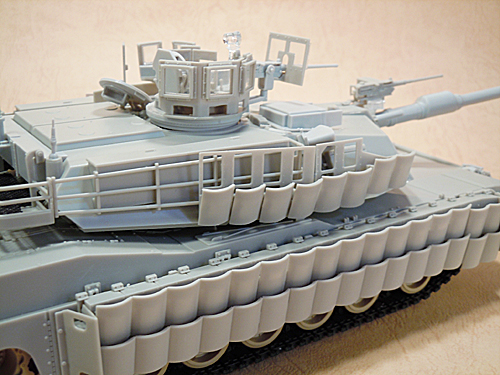

・工程11「アーマータイルの組み立て(TUSKII)」工程12「アーマータイルの取り付け(TUSKI)」

どちらか選択分岐ですが、ここではTUSKII仕様で組んで行きます。

成形の都合からか別体化されているK19×2はあらかじめH7、H8に取り付けた方が手順としては楽です。また上下二段のアーマーパネルは若干重なりが生じるので、ERAパネルH13、H9への取り付けは上段→下段の順で進めるとよいでしょう。

完成したサイドスカート。ぢつわこの状態ではひとつミスがあって後で必死に直したのはヒミツである(w「日本人なら屋根瓦のようで親近感がわく…」とか言われたTUSKII特有の湾曲したアーマープレート、個人的には「瓦せんべい」のように見えます。ああ、すみぺの瓦せんべいが食べたい。むしろすみぺが食べ

TUSK装備についてはいまだ情報が少なく推測の類も多いのですが、ウィキぺディア日本語版「M1エイブラムス」項目にある「『TUSK II』では爆発反応装甲タイルが瓦型の物に置き換えられ…」という記述は厳密に言えば誤りで、置き換えではなく追加兵装なのがキットパーツからでも明らかかと。ちなみに何故かロシア語のサイトでえらく詳細な画像がありました。ディティールアップの参考になりますかしら?

http://andrei-bt.livejournal.com/34475.html#cutid1

果たしてこのプレート、何のためについてるんでしょ?「小火器によるERA(爆発反応装甲)の誤動作を防ぐ防弾板ではないか?」との説が有力なようですが、ERAの装着されてない砲塔側面にもこのアーマーパネルはあるのでその点では疑問も。プレート内側の配線?はなんなんでしょうねうーむ。

いろいろ調べてみたんだけれど「どうせ正規販売の折には詳細な実車解説が付属するんだろうな」と思ったら急にどうでもよくなり(えー

・工程13「アーマータイルの取り付け」

上記H11に加えてH3×2を使用し、片側三本のステーを介して車体側面にサイドスカートを取り付けます。

車体上部側縁にも本体とスカートの勘合部が2箇所あり、合計5つのポイントを正しく接着するのは結構な難儀になります。おまけにサイドスカートにはアーマープレートがあるのでしっかり支えられん。ううむどうしたものかうううむ。

ま、接着しましたけどね。え、どう処理したのかって? おいおい、ひとのスカートの中をのぞき見たりするもんじゃないよキミ。

・工程14「砲塔上部の加工」

ここから砲塔のターン!まずは穴あけ作業からです。

側面には開口用のケガキ線がありますので、自分の組み立てる仕様に従って正しい箇所を穴あけしてください。前方の製造番号刻印も芸が細かいところですな。

ちなみに左サイドにはまだケガかれて無かった <(^o^)>ナンテコッタイ 仕方ないからこっちがわは目検討である…

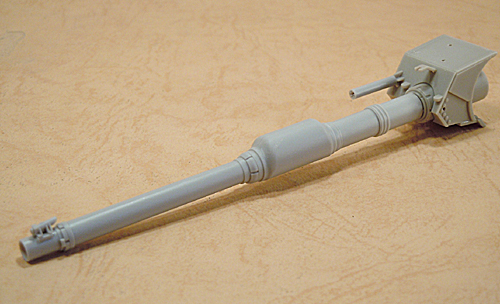

・工程15「砲身基部の組み立て」

大きいですね(小並感)

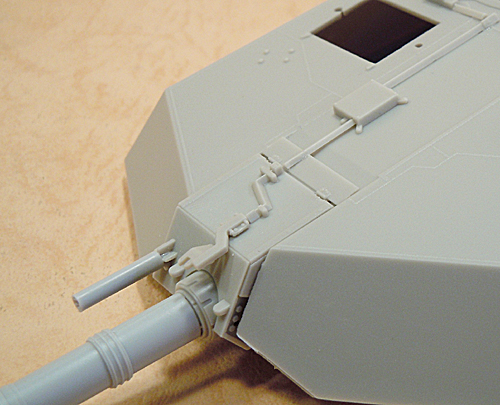

・工程16「砲塔の組み立て」

砲塔裏側の追加パネルは電装ケーブル保護ですかね?最近の戦車はみんなピコピコだからな…

L21・L23で砲塔上部にローダーハッチの追加装甲を取りつけます。なおこの際に工程31を先取りして車長用CITVとのすり合わせ・仮組みをしておくべきだと思われます。製品版では改善されてるかも知れませんが、テストショットではかなりタイトな取り付けでした。

・工程17「砲の組み立て」

おなじみラインメタルの120ミリL44砲です。同軸機銃を追加するために開口処理があります。アメリカはエイブラムスの火力強化にあまり傾注しなかったんで55口径砲の採用もないんだけれど、FCS構想がポシャった今ではあらためてM1A3を再構想してるはず。主砲の選定どうすんでしょうね?いや、あまり関係ないんですけど10式ニモ55コウケイホウガーって意見がどうなるのかなと。

・工程18「砲の取り付け」

追加の防盾カバーや作動ロッドを介して主砲は可動します。が、例によって基部のPCは保持力不足で過剰な伏角がかかるとL57がポッキリ逝きそうなのでここは泣く泣く固定化した…

・工程19「収納ケースの取り付け」「ローダーズハッチ」

ローダーズハッチは角度を立てた方が防盾的に使えそうなのですが、結局あとで寝かせる羽目になりました…

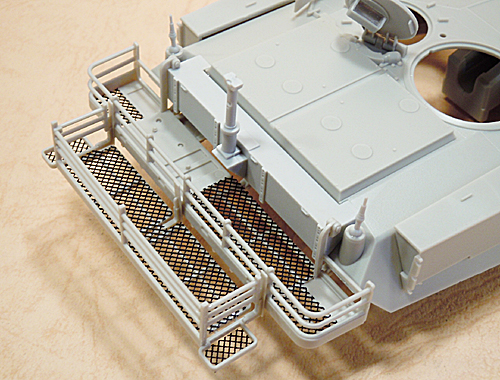

・工程20「バスルラックの組み立て」

メッシュ切り貼りが主です。この作業を上手く進めるコツは「失敗しても荷物で隠せばセーフだ!」と思い切りよくやることだと思う。ホントはエッチングが望ましいとこですがラックが増設されたり若干配置がことなったりで現行のタミヤ純正エッチングは使えません。

・工程21「バスルラックの取り付け」

環境センサーやアンテナ基部と共にバスルラックを砲塔に装着。そういやエイブラムスのレーザー検知器はどこについてるんだろう?

裏側にもなにやらシカケがあるところは現代MBTならでは。

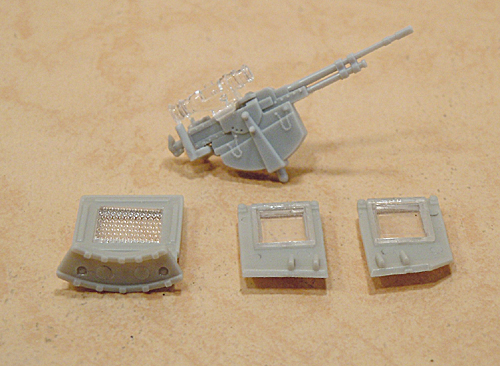

・工程22「7.62mm機銃」

FN-MAG(米軍名称 M240)機銃は従来パーツにサイトスコープを追加。また2枚のクリアーパーツを重ねて作る防弾ガラスの厚みは実感があって面白いパートです。

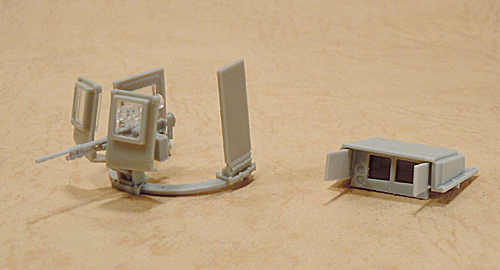

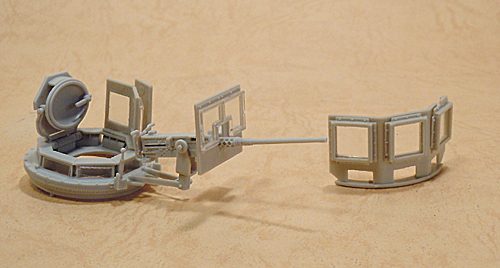

・工程23「機銃の取り付け」「レンジファインダーの組み立て」

砲手用のレンジファインダーは開閉選択式。ローダー用の機銃はご覧の通りにごっつい追加装備となりますが、これが結構な曲者でした。機銃の左側にはL15・L17パーツで防弾版を構成するのですが…

・工程24「レンジファインダーの取り付け」

あまり端に寄せ過ぎるとローダーハッチと干渉して恥をかきますので注意。いや仮組みしろよって話なんですけど深夜のテンションにそんなブレーキは無いのだ。

レンジファインダーの取り付けは問題なく、砲塔左側面雑具箱の取り付けは右側も同時にやって目検討で位置決める。

・工程25「キューポラの組み立て 1」

透明プラ板から8枚のペリスコープカバーを切り出してガード内に接着するのは死ぬほど面倒くさいです。原寸図に合わせて一枚切りだして注意深くそろそろピンセットを差し込んであ!ポロリ。もう一度注意深くそろそろあ!モウイチドア!

ムキャ〜〜〜ッ(゚Д゚# )

原寸図なんて知ったことかと幅だけ合わせてL字型に切り出し突っ込んだ。持ち手になるし接着用ののりしろにもなるしこれでよかった。はみ出した部分は切除すりゃいいしでいまではひとつも反省していない。

うん、最初からこうすりゃよかったよね。こんな簡単なことに気がつくまで何年掛ったろうね(´・ω・`)

人生を述懐しているうちにも組み立ては進む。12.7mm機銃と防弾ガラス部です。

・工程26「キューポラの組み立て 2」

重機と防弾ガラスをキューポラにとりつけ、もうひとつの防弾ガラスブロックを製作します。

キューポラだけで3工程もあります。そんだけやることの多い所で、このパートではキューポラ縁部分のリベットを落として防弾ガラスを接着するのですが、この加工作業は工程25の段階で施しておいた方が楽でしたね。VCSユニットはM1A2のSEP(システム拡張パッケージ)化に合わせて取り付けられた電装品の冷却強化装置で、よーするにエアコンの大将である。

画像?いやそれがね、なぜかデジカメにデータが無くてね…

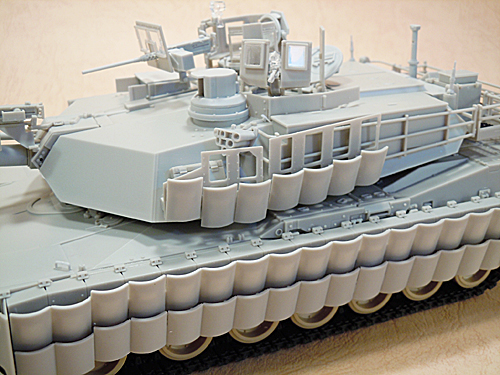

・工程28「砲塔部品の取り付け」

バスルラックに乗ってるのがVCSユニット本体です。従来この位置にあったAPU(補助動力ユニット)を車内に収めたのはSEPの改修作業のひとつで、じゃあその車内容積には元々何があったんだろうったら。ちなみにキューポラは諸般の事情によりただ載せてるだけである(未接着)

イイ感じの密度です。車長ハッチよりローダーハッチの方が開口部分が広いのは、そんだけローダーが出入りするということなのかな?重労働だナー

・工程29「12.7mm弾薬箱」「12.7mm機銃」

・工程30「スモークディスチャージャーの組み立て」

イスラエル式に主砲直上に設置される追加のM2重機関銃にはクリアーパーツでスポットライト(でしょうね)が付きます。スモークディスチャージャーは従来のハチの巣風のままですが、製品版では基部パーツが完全新規で別形状になります。取り説には新規パーツで書かれてるのにNランナーなんてどこにも無いからちょっと焦った(笑)

・工程31「CITVの取り付け」

だもんでスモークディスチャージャーの取り付け位置と角度は製品版とは若干異なるものである。車長用CITV(円筒状のパーツ)は増加装甲と干渉したのでかなり無理矢理な取り付け。本来ならこの部分360度旋回させることも可能な部分なのですけれど。

・工程32「砲塔用アーマータイルの組み立て」

TUSKIでは不要な過程です。

砲塔部分のパネル取り付けにはいろいろパターンがあるようで、タミヤが取材した車両は上部一列が未装着になってます。画像を検索すると二列完備した車両やもっと後方までフレームが伸びた物もあり、この辺の詳細どこかでまとめてくれないものですかしら。

・工程33「砲塔用アーマーの取り付け」工程35「砲塔の取り付け」

すっ飛ばした工程34はTUSKI用のCIP(戦闘識別パネル)の取り付け過程です。パーツA4のワイヤーはバリが多いので注意。

開戦当初はシンプルな構造だった車両が、戦争期間が長引くにつれてどんどん追加装備マシマシで姿を変えるのはベトナム戦争の頃と同じかな。複雑怪奇なコマンダーキューポラもいっそM48パットンの独立銃塔持ってきちゃえばいいのにぃと、そうもいかないんでしょうけどねー

・工程36「コマンダー」「ローダー」

コマンダーはヘッドホンに片手を当て、もう片方は防弾ガラスに手をかけてる様。ローダーは両手で機銃を構えるポーズです。両者とも2007年に採用された最新のIOTVボディアーマーを装着、と思ったら世の中にはもっと最新のSPCSボディアーマー(2010年配備開始)なんてものが存在するのであった…

しかしこのサイズでデジタルアーバンカモ塗装するのはやめてくださいしんでしまいます(;;)

いや、出来る人は出来るのでしょうが…

・工程37「アクセサリーの組み立て」

いつものやつです(笑)エイブラムスに40ミリ弾薬箱はいらないと思うんだが…

・完成

バンザイ! アリガトウ!!

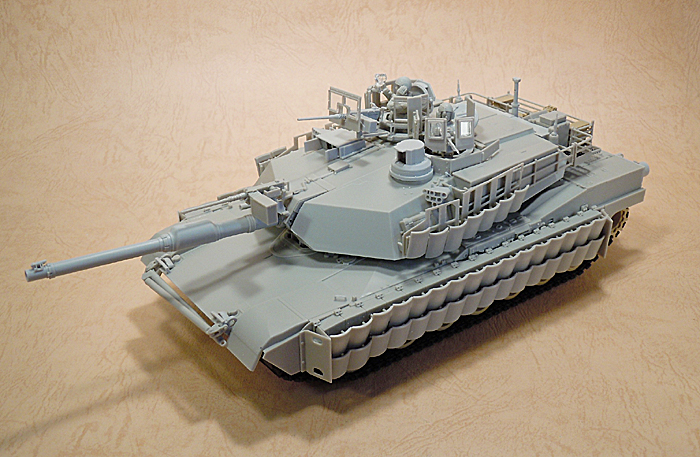

いやー、スピード重視で組み立てたんでいささか乱暴なところもあるのですが、とにかく形になりました「M1A2 SEP エイブラムス TUSK II」。かつては黒死病のごとくこれを避けよとマニュアルにも記されていた市街地域での戦闘に従事する、21世紀型非対称戦闘用MBTです。

もはや米軍戦車部隊の相手は同格の敵戦車ではなく都市と地中に隠された地雷やIED。車長も装填手もボディアーマーを装着し身を車外に乗り出して周囲を警戒します。

…ちなみにローダーの装着はやっぱりタイトで、結局GPMGのグリップを外しちゃいました。この部分も最後まで未接着でいた方が良いようです。

当初TUSK(戦車市街地生存キット)の構想が発表された際には車長キューポラにはRWS(遠隔兵装ステーション)が装備され車体後部はスラットアーマーが装着される計画でした。TUSKIIでサイドスカートの追加装甲が増えても今に至るまでこの二種の装備が取り付けられていないことを鑑みるに、MBTには不要と判断されたのかも知れません。どちらの装備もストライカー装輪装甲車で実用化されコンバット・プルーブンも経ているものですから、その使用自体には問題が無いものなのです。

いえね、「RWSがないから10式はクソ」とか抜かす方が世の中にはいらっしゃいましてね。

2003年のイラク戦争で目を引いたCIP(戦闘識別パネル)がもう装着されていないのは武装勢力に重車両などないからでしょうか。車体側面にERA(爆発反応装甲)があってもTUSKIの時期にはまだ装備例があるのですが、TUSKIIになると例を見ないようです。

米軍戦車は荷物満載がお約束ですが、侵攻作戦と違って治安任務に就いている現在の状況では、荷物ひとつとっても様相を違えているのでは…と、これは推測。最新のニュースにももっと注意を払わなければいけませんね。

「現代戦車の装備のひらひら感は女性のロリータファッションに通じる!」という素晴らしい金言がありまして、まさにそんな感じの曲面パネル。一般的には(特にノン気な界隈では)地上最強だのなんだの言われても、弱い所はあるのでこのような重装備となるのです。ギャップ萌えです(無理矢理すぐる)

今年はズベズダT-90やMENGメルカバなど現用戦車の当たり年でした。年末に向けて是非このエイブラムスTUSKパッケージもその一翼を担えれば…と、思うのですが、唯一の不安は日本国内の現用戦車好きに「熱狂的エイブラムスファン」って存在するのだろうかと、英国戦車紳士やロシア戦車同志に比べてあまりその姿が思い浮かばないのです。

や、海外市場メインでショ!と言われりゃそのとーりなんですけどね(^^;